江南農耕文化博物館-昆蟲展

因著朋友介紹,找到了蘇州農校的江南農耕文化博物館,前面農業知識不是很感興趣,但700多種蝴蝶和甲蟲等昆蟲著實大飽眼福,展館不對外,如果需要參觀可以和我們聯繫,適合孩子研學和大人探索神所創造大自然的奇妙。大自然的一切不是進化而來,而是偉大的父神創造設計出來的,從所有這些生物植物就可以啟示出神的存在,聖經裡詩篇…

野採地點搜集

蘇州因為沒有什麼山,植被種類也少,昆蟲種類少,蘇州有:

1、上方山國家森林公園(吳中區)

地形:丘陵、次生林、竹林、溪澗。

特點:天牛、螳螂、步甲、鍬形蟲、螢火蟲較多;夏秋季蛾類、蝶類資源豐富。

注意:有保護區範圍,不建議大規模捕捉,只能小範圍觀察或在公園邊緣林地採集。

2、天平山…

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2025/01/9160dcb681ea17cb5366f7183396e2e0-1-1.jpg

1280

960

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

James2025-07-22 08:41:402025-11-24 16:37:55A gift from God

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2025/01/9160dcb681ea17cb5366f7183396e2e0-1-1.jpg

1280

960

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

James2025-07-22 08:41:402025-11-24 16:37:55A gift from God https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG_1700.jpg

768

1024

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

James2025-02-08 07:42:322025-02-08 07:42:35戶外純鈦水杯

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG_1700.jpg

768

1024

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

James2025-02-08 07:42:322025-02-08 07:42:35戶外純鈦水杯 https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2025/02/img_0215-scaled.jpg

1698

2560

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

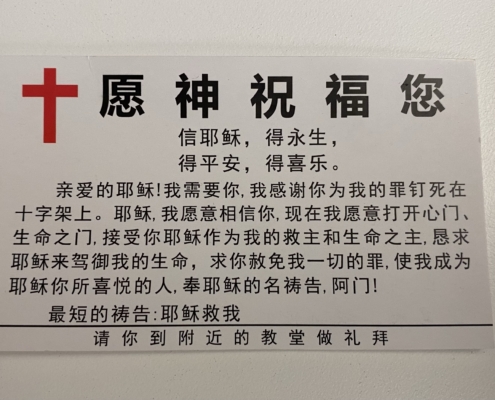

James2025-02-06 20:43:122025-02-06 20:43:12藕園被傳福音

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2025/02/img_0215-scaled.jpg

1698

2560

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

James2025-02-06 20:43:122025-02-06 20:43:12藕園被傳福音 https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2025/01/img_8627.jpg

2000

1500

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

James2025-01-12 13:29:592025-01-12 13:29:59朋友設計的聖約翰堂彩玻

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2025/01/img_8627.jpg

2000

1500

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

James2025-01-12 13:29:592025-01-12 13:29:59朋友設計的聖約翰堂彩玻 https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2025/01/img_8530-2.jpg

2000

1500

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

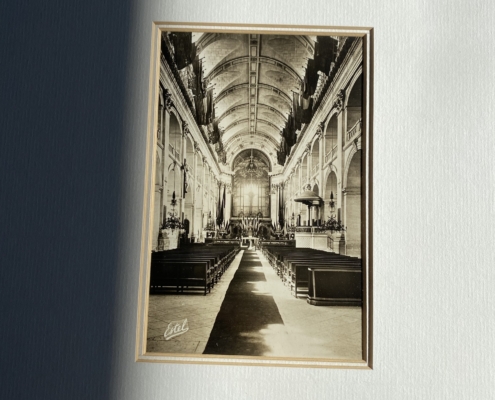

James2025-01-10 18:39:072025-01-10 18:41:07裱畫店不經意找到的教堂主題舊明信片

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2025/01/img_8530-2.jpg

2000

1500

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

James2025-01-10 18:39:072025-01-10 18:41:07裱畫店不經意找到的教堂主題舊明信片

蘇州景海女子師範學校(Laura Haygood Girls’ School)

現座落於蘇州大學,蔡蘇娟曾就讀於此,教會學校,旁邊有傳教士在蘇州建立的聖約翰堂和苏大附一院。

關於蔡蘇娟介紹可延伸閱讀她的簡介:https://www.bdcconline.net/zh-hant/stories/cai-sujuan

寫作書籍「暗室之光」https://cmchurch.org/queen-of-the-dark-chamber/

景海女子師範學校舊址,位於江蘇省蘇州市姑蘇區十梓街1號,蘇州大學內。建於清末與民國,為江蘇省文物保護單位。

歷史

景海女子師範學校是由美國監理會傳教士海淑德創辦,成立於1902年,校址位於天賜莊東吳大學對面,最初名為景海女塾,以美式教會教育為核心,採用英語授課,主要針對當時的上層人士。…

耶穌是神的獨生兒子 車貼

喜歡的朋友可以預訂,Jesus is the Christ, son of the living God.

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/11/img_1335-scaled.jpg

1920

2560

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

James2023-11-25 06:33:572024-06-22 15:28:17改裝金杯海獅9座

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/11/img_1335-scaled.jpg

1920

2560

James

https://abcdcity.com/wp-content/uploads/2023/07/A.png

James2023-11-25 06:33:572024-06-22 15:28:17改裝金杯海獅9座

薩爾達傳說真實版-甘肅祁連縣卡力崗村南邊的樹林

近期旅行到祁連縣,到卓爾山、拉動峽谷等,每個村落都有著各自的特色,偶然到了卡力崗村認識了當地居民,一個小男孩帶我們上山採蘑菇,蘑菇倒是沒有多少,但樹林的感覺讓�…